바람이 불면 개울물은 거슬러 오르곤 했다.

그때마다 바닥에서 붉고 푸르고 노란 마른 손바닥들이 삐걱이며 지나갔다.

그들의 길은 끝내 혼란스러웠다.

한 해의 얼굴들이 손끝에서 풀려나

새벽 안개로 피어 숲을 가리면,

숲은 하나의 개울이 되어

각자의 가지 끝으로 무너져 흘러갔다.

여행을 멈춘 길손이 자신의 심장을 내어주고,

닷새 굶주린 바람을 불러들이며

마침내 그 개울물이 되어가는 것이다.

아무도 벗어나지 못하는 짙은 안개가 걷히면

숲은 나목이 되어 서 있었다.

낙조를 받아 다시 바다를 향해

손바닥을 들고 선다.

얼굴 하나하나가 바람이 되어

가장 낮은 바닥에서부터 흔들리고 있었다.

© 윤 태헌, 1978

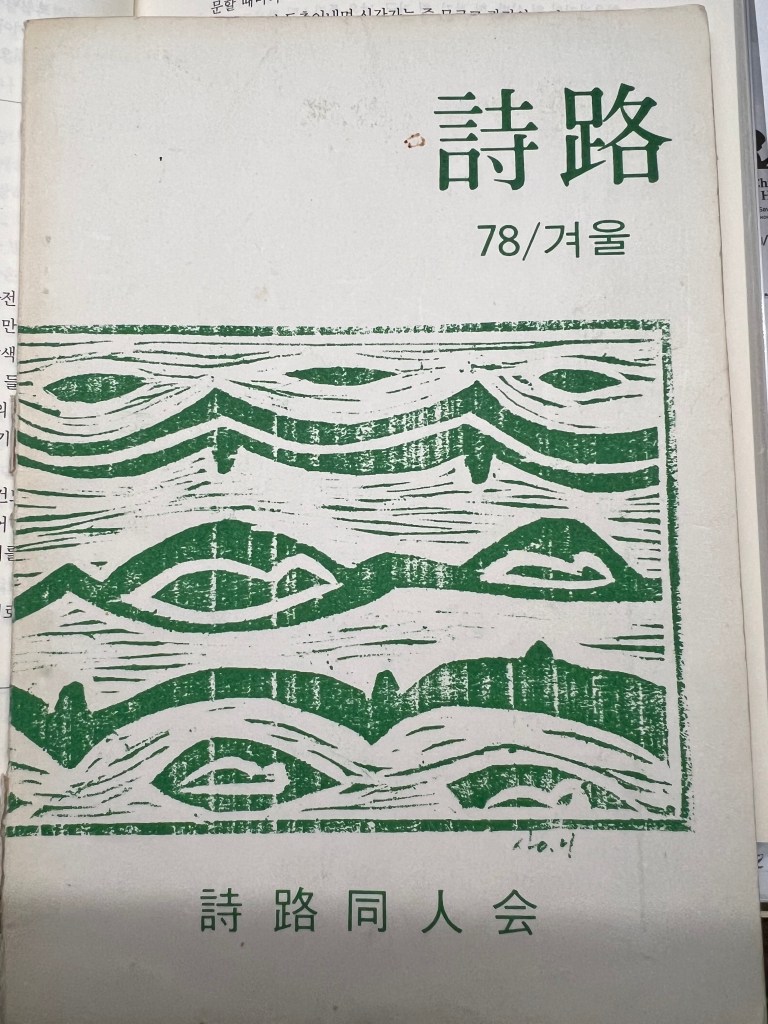

(*부산 시로 동인지 3호 표지는 동인들을 사랑하시는 서상환 화백께서 판화, 인간회복,을 손수 만들어 주셨다.)

You must be logged in to post a comment.