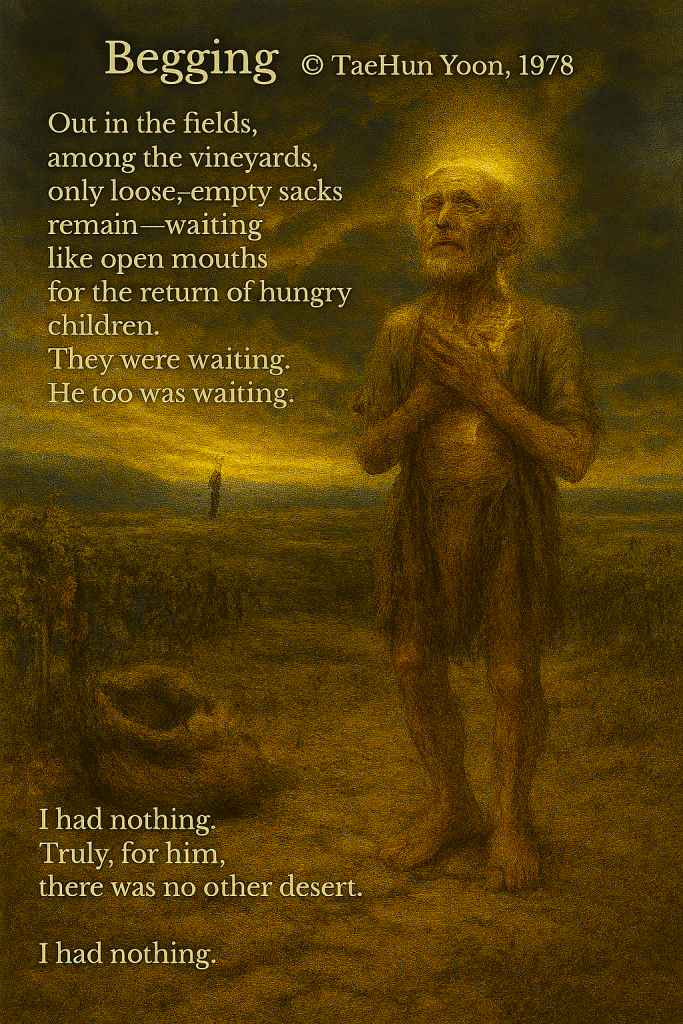

© 윤 태헌, 1978

돌담 너머, 들판 끝자락에

빈 자루들이 입 벌린 채 누워 있다—

아이들의 굶주린 손이 돌아오길

바람처럼 기다리며.

그들은 기다렸다.

그리고 그도 기다렸다.

나는 줄 것이 없었다.

보았을 뿐이었다.

삼키기엔 너무 메마른 진실—

굶주림은 몸의 일이 아니라

빵을 잊은 영혼의 일임을.

한때 자유가 외쳤다,

먼지의 입으로.

그러나 굶주림은 더 크게 울었다.

이제 해는 낮게 미끄러진다.

빛이 가장 정직해지는 그 시각,

언덕 위—

한 어부가 밤으로 던진

희망의 낚싯줄이 아직도 남아 있다.

그곳에서,

망령들이 운다.

그는 하늘 가장자리에서

어둠과 빛이 싸우는 것을 지켜본다.

그리고 그 상처 난 하늘 틈으로

세상의 옛 이야기를 다시 들려준다—

씨 뿌린 자들과

가져간 자들,

그리고 결코 잊지 않은 땅의 이야기.

무언가 푸르고 쌉쌀한 것이

그의 생각의 틈새로 스며든다—

머리에서 입으로,

가슴에서 손끝으로,

발가락까지 흘러내리며,

한때 불의 위를 맨발로 걸었던 기억처럼.

이제 들판은 비었다.

자루들도 조용하다.

바람조차 말을 멈췄다.

그리고 나—

나는 아직도 굶주려 있다.

작가의 말

「구걸」은 1978년에 쓰여졌습니다. 그 시절은 육신과 영혼 모두가 굶주릴 때였습니다. 이 시는 기다리는 사람들의 모습을 보고 태어났습니다— 그들은 단지 빵만을 기다린 것이 아니라, 정의와 자비, 그리고 하나님께로부터 오는 말씀을 기다리고 있었습니다.

그 침묵의 들판에서, 나는 신적 부재가 단순한 공허가 아니라 믿음이 숨 쉬는 법을 배워야 하는 공간임을 깨닫기 시작했습니다.

이 시는 외침이자 기도입니다— 세상이 가난한 자들을 외면할 때, 하나님은 어디에 계시는가를 묻는 기도입니다.

나는 결핍과 갈망의 언어를 통해 거룩한 가능성을 엿보고자 했습니다: 모든 굶주림이 하늘을 향해 들어 올려질 때, 그것이 희망과 변화의 제단이 될 수 있다는 믿음 말입니다.

You must be logged in to post a comment.