시간이 처음 갈라질 때,

빛은 어둠에서 걸어나와—

허공 위에

떨리는 가느다란 선 하나를 긋는다.

창조는 숨을 멈추었다가

다시 내쉬었고,

그 단 한 순간에

하나님의 형상이 빚어졌다:

아직 소진되지 않은 기쁨,

만물을 따르는

그 어떤 그림자에도

닿지 않은 밝음.

우리는 그린다.

노래한다.

쓴다.

그리고 기억과 역사,

“내가 바로 그 사람입니다,”

정진함도 그 말의 뜻을 모른다.

어두움의 일을 멈추지 않는다,

두려움을 느낄 수도, 볼 수도 없다.

밤으로 빚은 흙이

그 하나님의 형상만을 흉내 내는가?

그래도 창조는 멈추지 않는다—

영원 속에서 조용히 이는 불꽃,

마치 기억이 시작되기 전

이미 발화되었던

언어의 부서진 음절들을

모아 맞추듯.

우리는 세상의 작은 징후들을 찾는다—

의식 속에서 반짝이는

찰나의 불빛들—

영원을 향해

기울어진 길을

느끼며 걷는

나그네처럼.

사랑과 돌봄의 그 손이 누구인지

알지 못한 채.

먼지 위에 붓는 물,

의미 없듯이 어둠읕 걷히고 있었다.

오직 빛을 향해 들리는 얼굴들에게.

창조주의 씨앗은 그래도

스스로 열릴 용기를 향해 뿌려지고 있었다.

전쟁의 잿더미에서도

흔드리며 속삭이는 씨앗들 위로

밤은 내리고, 빛은 비차럼 내리고 있었다.

걸음이 흔들리는 시간으로 오듯,

빛은 눈물처럼 방울 방울

마른 땅위에 내리고

날 때부터 볼 수없는 마른 시야가

마른 땅에 흙이 눈물로 반죽이되여

사랑과 돌봄이 스며들어

그리고 마침내 어두움이 눈물처럼 내려앉으면,

매 여정의 문턱에서

솟아오르는 작은 기쁨.

숨결마다,

모든 창조의 행위는

찬가에 합류한다:

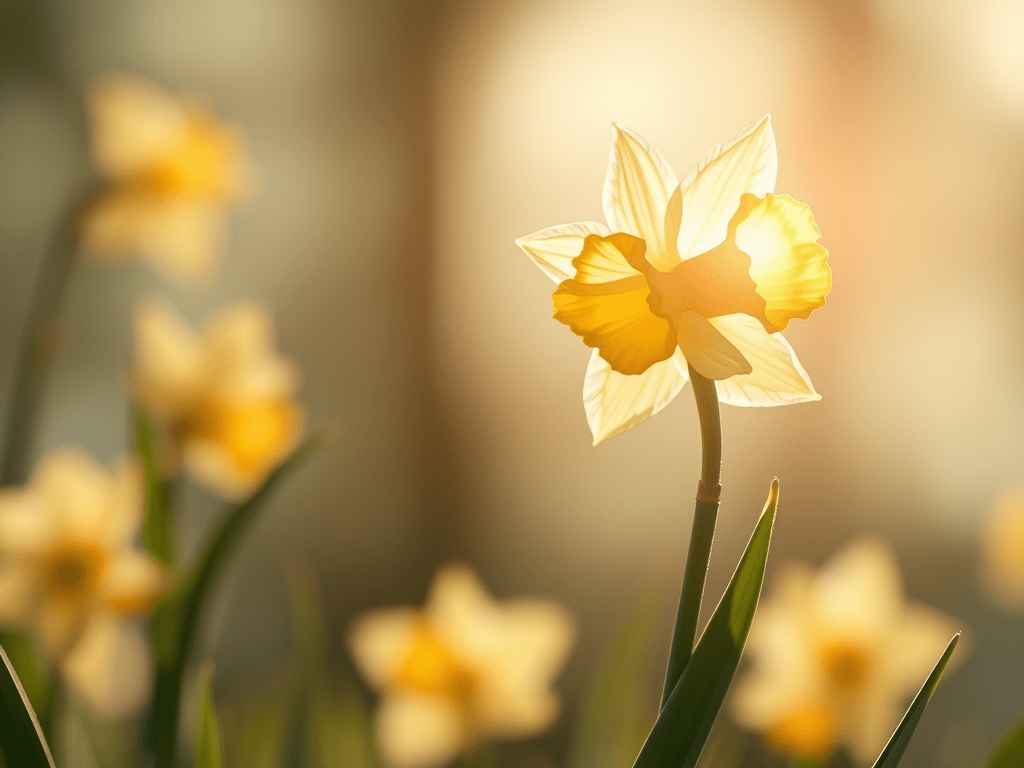

이른 봄의 찬 공기 속으로

창백한 잔을 여는

첫 수선화,

되돌아오는 태양에게

속삭이는

부드러운 ‘예’

재의 수요일에 핀 부활이였다.

— 윤 태헌

2026년 2월 26일

You must be logged in to post a comment.