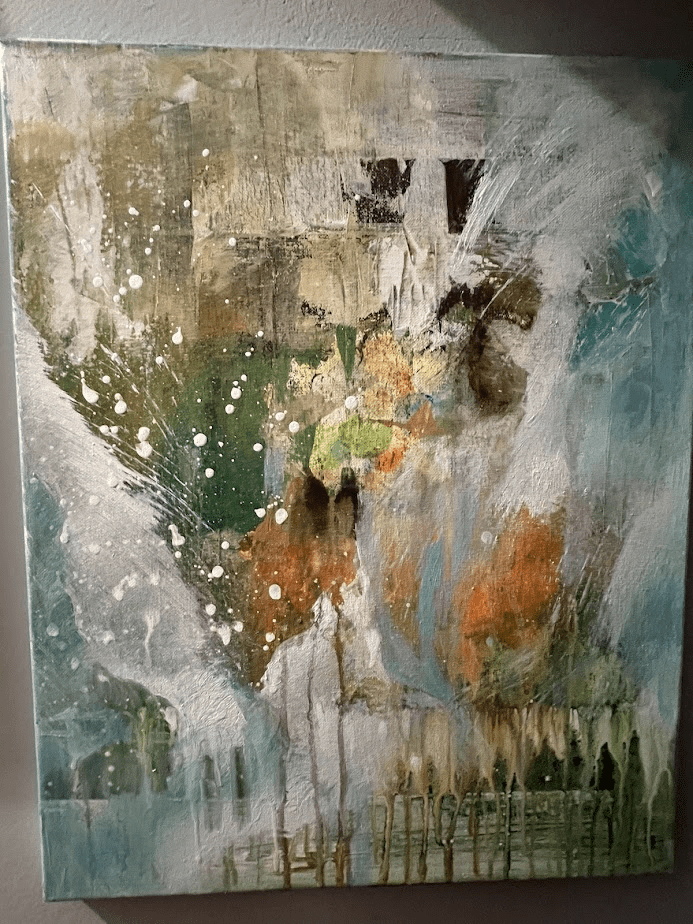

© 윤 태헌, 1973 그리고 2025

묘지는 먹구름 아래 고요히 잠든다.

스무 해를 넘도록 자라온 곳—

돌이 아니라, 잊지 못한 자들의 가슴 속에서 자라온 땅.

그 한가운데, 뼈 위에 세운 집 아래서

늙은이는 또 하나의 생명을 품에 안는다.

그의 어깨 위로 비르나의 비가 내린다.

하늘이 속삭인다.

“너는 잊히지 않았다.”

아기는 첫 숨을 내쉬고, 공기는 떨림으로 가득 찬다.

그 미약한 숨결 속에 창조의 고통이,

하나님의 상처가, 여전히 살아 숨 쉰다.

늙은이의 손— 굳고 마른 손—이 작은 생명을 들어 올린다.

그의 손금마다 마른 강이 다시 흐르고,

오천 년의 기억이 깨어나

비르나의 묘 위로 떨어진다.

울산, 마산, 구로, 창원의 도시들이 신음한다.

쇠 냄새와 땀 냄새가 뒤섞인 공기,

그 속을 걷는 목수의 어깨는

세월의 무게에 꺾이고,

땅은 그를 보며 한숨을 쉰다.

그러나 어둠 속 어딘가에서

하나의 목소리가 피어난다.

탄식이기도 하고, 할렐루야이기도 한 소리—

남도의 한(恨)이 빛으로 바뀌는 노래.

그 노래는 공장과 연기, 논과 강을 지나

마침내 죽은 자의 귀에도 닿는다.

눈물만 먹고 살던 아이,

새벽이 오기 전에 숨을 거두었으나

그 마지막 숨결 위로 다시 비가 내린다.

묘 위에, 거친 손 위에, 기다리는 땅 위에—

그 비는 고요히 떨어져

하늘이 땅에 입맞추게 한다.

그때, 마음이 깨닫는다.

고통은 끝이 아니라

희망이 들어오는 문이며,

눈물은 모두

부활의 씨앗임을.

윤 완희 작

You must be logged in to post a comment.