이십대 초반에 서울 충무로에서 직장을 다니며, 친구와 함께 자취생활을 했었다. 그리고 가끔 주말이면 문득 어머니가 보고 싶어 서울 변두리지역에 살고 계시던 어머니를 찾아 뵙곤 했다.

당시에 오십대 초반이셨던 어머니는 어린 두 동생을 데리고 사시면서, 내가 조금씩 보내드리는 생활비로 근근이 가난한 살림을 이끌어가고 계셨다. 내가 어머니를 방문하는 날엔 어머니는 “우리 셋쨋 딸이 왔구나!”하시면서, 마치 귀빈이라도 온듯이 큰 소리로 활짝 웃으시면서 아이처럼 좋아하시곤 하셨다. 그리고, 어머니는 오랜만에 집에 온 딸의 손을 놓기가 바쁘게 펌프로 달려가 펌프에서 막 퍼 올린 녹물 냄새 나는 냉수 한 컵을 정성스럽게 내밀곤 하셨다.

나는 그토록 보고 싶었던 어머니를 만나는 기쁨을 잠시하곤, 언제나 변함없이 가난이 묻어나는 어머니와 구차한 주변환경을 바라보며 가슴을 절였다. 그리곤 찬물 한 모금 입에 댄 후엔 언제나 방문을 박차고 나섰다. 조금 전까지도 어머니의 눈 속에 가득했던 기쁨들이 꺼져가는 잿더미의 불씨들처럼 흩어져 내림을 바라보며, 나는 무의식적으로 독백했다. “어머니! 어머니는 어쩌면 이렇게 무능하셔요. 저는 이토록 가난하고 무능한 어머니가 싫어요!”, 이런 나의 불효한 마음 조차 눈치채지 못한 어머니는 집문밖까지 따라 나오시면서 말씀하셨다. “집에 왔으면, 밥 한 그릇이라도 먹고 가야지! 그냥 가면 어떻게 하니!”, “엄마! 밥 한 그릇 먹는 것이 뭐가 그렇게 중요해요? 엄마 얼굴 봤 으면 됐어요!” 나는 행여나 어머니의 그 찌든 궁핍함이 내 삶의 옷자락에 묻혀지지 않기를 소망하곤 하였다.

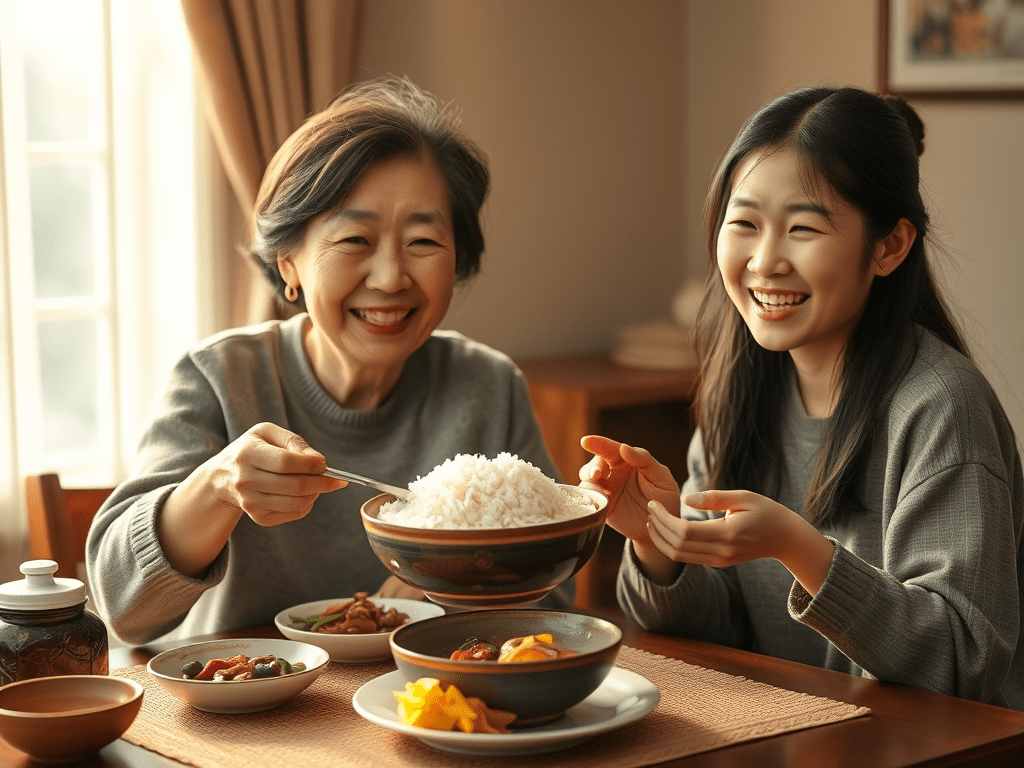

어머니의 딸에게 밥 한 그릇을 해주고픈 심정을 이해하는 데는 그 후로 거의 수십여년이 걸렸다. 어느 덧, 애들이 성장하여 집을 나간 후 자식들이 집에 와 주는 것이 삶의 기쁨 중에 가장 큰 기쁨이며, 기다림 중에 가장 큰 기다림이 되고 말았다. 애들이 언제 온 다는 기별이 오기라도 하면, 그 오랜 기다림과 설레임 속에 내가 아이들을 위해 가장 해줄 수 있는 것은 ‘밥 한 그릇’ 맛있게 해주는 것 이상의 최상의 것이 없음을 이제야 알게 되었다. 아이들이 평소에 좋아했던 것, 아니 한번도 애들 앞에서 숨은 음식솜씨를 미쳐 발휘하지 못한 것들을 모두해서 먹여 보내고픈 것이 나의 솔직한 심정이다. 그리고, 그 아이들과 함께 밥상에 앉아, 아이들의 안과 밖을 찬찬히 들여다 보며, 그 동안 어떻게 지냈는지, 믿음생활에 정진하고 있는 지, 행여나 우리 부부가 알지 못하는 마음 고생을 하고 있는 것은 없는지, 만약에 아이들이 말 못할 문제들이 있다면, 내 모든 것을 희생해서라도 도와주고 해결해 주고 싶은 것이 부모의 심정이며 사랑인 것을 이제야 깨닫게 된다.

그 옛날 그토록 딸에게 밥 한 그릇 먹여 보내고파 안달하시던 어머니가 많이 편찮으시다. 뉴욕에서 올해 아흔 한 살의 생을 맞고 계시는 어머니는 점점 면역성이 약해지시며, 음식도 더 이상 맛있게 드시질 못하 신다. 언제나 영원히 내 곁에서 계실 것만 같았던 어머니가 왠지 훌쩍 내 곁을 떠나가실지 모르겠다는 불 안과 초조함 속에 비로소 어머니만을 위한 따듯하고 맛있는 밥 한 그릇 차려 드리고픈 애타는 심정이다. 그리고 평생을 어머니가 계심으로, 누렸던 내 영혼의 안정과 풍요, 축복과 사랑, 삶의 지혜와 인내들로 인해 오늘의 내가 있었음을 진정 고백 드리고 싶다.

아! 어머니가 해주셨던 ‘밥 한 그릇’은 육신의 허기 뿐만이 아니라, 내 영혼의 양식이었음을!

You must be logged in to post a comment.